【RSSクラスSS生物基礎の授業紹介】仮説から検証までをデザインする「酵素実験」

【利晶学園大阪立命館高校 RSSコースとは?】

本校は2024年度に文部科学省からスーパーサイエンスハイスクール(以下、SSH)の文理融合基礎枠に指定されたことを受け、2025年度からは、立命館コース(理系)の中でもSSH活動を積極的に行うRSSクラスが新設されました。RSSクラスの高校1年生に対して、本校は生物基礎・物理基礎・化学基礎の3科目に関して、他クラスと異なりSS生物基礎・SS物理基礎・SS化学基礎という特別な授業を展開しています。

【授業紹介:仮説から検証までをデザインする「酵素実験」】

今回ご紹介するのは、高校1年生が生物基礎の学習における最重要項目の一つである「酵素」について、机上の理論を実践によって深めた授業です。

酵素は、生命活動を支える触媒であり、その働きは温度やpHといった環境条件に大きく左右されます。この授業では、生徒自身が酵素の"「理論」を実験によって「確かめる」"ことを目標としました。

通常の実験授業では、教員が用意した手順書をなぞることが多いですが、本授業では生徒自身が実験の全工程をデザインしました。

①目標・仮説設定

授業で学んだ「酵素の最適温度・最適pH」や「基質特異性」、「酵素は繰り返し利用できる」といった特徴に基づき、何を検証するか、どのような結果が出るかの仮説を設定しました。RSSクラスには留学生がいることもあり、今回の実験プリントは英語ver. と日本語ver.の両方を活用し、英語にも触れながら研究計画を行いました。「この語句って英語でこういうんだ~」という発見もあったようです。

⇓実験計画と仮説が完成したグループから教員にその内容を発表します。発表を受けて教員からの質問もあります。それらにも論理的に解答出来たら合格です。受かったチームは笑顔で撮影をさせてくれました。

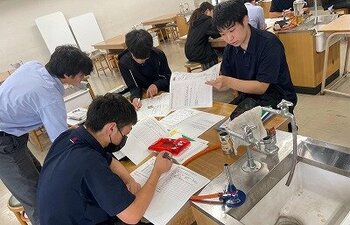

⇓この時に主要な実験器具の使用方法なども学びました。

②実験計画の立案

その仮説を検証するために必要な試薬・道具・温度設定などの具体的な手順をグループで計画し、教員に提案しました。

③実験の実行と検証とトライアンドエラー

計画に基づき実験を実施。ここで重要なのは、実験結果が「理論通りにならなかった場合の対応」です。結果が仮説と異なった場合、生徒たちは「なぜ理論通りにならなかったのか?」を徹底的に考察し、計画を見直して再実験に挑むチームも多かったです。

あるグループは理論通りの結果にならず、試薬を入れる順番のミスや温度調節の不備(熱湯を試験管に入れると熱湯の温度が下がるため、熱湯の最初設定温度によっては酵素の失活が起こらないことがある)など、さまざまな原因を推測し、何度も試行錯誤を繰り返しました。この「理論通りにならない壁」にぶつかった瞬間こそが、今回の授業の真髄です。

教員に答えを求めるのではなく、自分たちの手で原因を突き止め、解決策を見つけるという研究活動の本質を体験することができました。

授業後に生徒からは、「実験が成功するまで終わりたくなかった」「失敗がむしろ、理論の理解を深めてくれた」「中学までは先生に言われた通りに進める実験しかしたことがなかったから、自分達で計画して進められる実験は新鮮でとても楽しかった!」という声が寄せられ、理系進学を希望する生徒として、探究心と粘り強さを養う貴重な機会となりました。

本校のSS科目では、教員が用意した手順をなぞるだけでなく、生徒自らがPDCAサイクルを意識した実験を設計・実践することで、未来の研究者に必要な探究心や論理的思考力、分析力などを培っていきます。