高校1年生 SS生物基礎 授業実践紹介:「DNAの研究史」を探究的に学ぶ ―「知識」から「思考」へ、生物学の探究をはじめる―

本校は2024年度に文部科学省からスーパーサイエンスハイスクール(以下、SSH)の文理融合基礎枠に指定されたことを受け、2025年度からはSSH活動を積極的に行うRSSコースが新設されました。RSSコースの高校1年生に対して、本校は生物基礎・物理基礎・化学基礎の3科目に関して、他コースと異なりSS生物基礎・SS物理基礎・SS化学基礎という特別な授業を展開しています。

今回授業紹介をする「SS生物基礎」では、単なる知識の習得にとどまらず、当時の社会情勢も踏まえながら論理的に考え、主体的に学ぶ力の育成を目指しています。

今回ご紹介するのは、DNAの研究史に関する授業です。

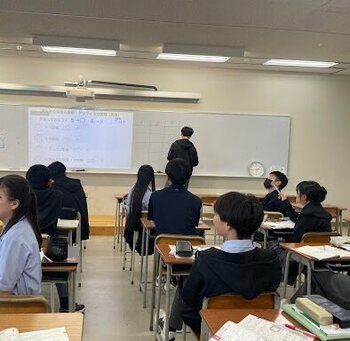

グリフィス、エイブリー、ハーシーとチェイスの実験について、事前情報(当時の社会情勢や研究者の考え方、細菌の特性、DNAの役割)をもとに「どのような実験結果が出たか」をグループで議論し、実験結果を予想・発表する授業を行いました。

同じ実験結果予想でもそれに至ると思った考えがグループごとに異なり、クラス全体で議論が広がっていったのが印象的でした。一通り議論をした後に、「予想を変えたい!」と言うグループもいたり、上手く自分の意見を表現できないクラスメイトに対して「きっと良い意見だから、時間もあるし、焦らず考えて~」と優しく声を掛け合ったりと、和気あいあいと授業が進みました。

授業後に生徒からは、「問題が進むほど難しかったけど、こういう形式の授業は初めてで面白かった」という声も寄せられ、思考を深めながら学ぶことの面白さを実感してくれたようです。

生物は「暗記科目」とされがちですが、知識のインプットにとどまらず、それをもとに論理的に考える経験を積み重ねていくことが、本当の意味での学びにつながると考えています。

今後は、教員が用意した実験をなぞるだけでなく、生徒自らが「得たい結論」に向けて実験を設計・実践する、PDCAサイクルを意識した探究型実験授業も取り入れていく予定です。

今回の授業は、その第一歩を踏み出す重要な機会だったと思います。