教育内容

RISHO

サイエンス

RISHO Science

TOPICS最新トピックス

探究心を刺激する

RISHOサイエンス

自然や科学の事象になぜ?どうして?不思議?と心ひかれて

探究を深めようとするとき「科学する心」が育ちます。

本校では 1 年生から科学的活動を取り入れ

6 年間を通して「科学する心」を育んでいきます。

RISHOサイエンス

3つのポイントPOINTS

POINT1 好奇心を育てる

実験や観察などを通して理科に親しむことで、子どもたちは自然や科学の事象に対して、「なぜ?」「どうして?」と自分で考える習慣を身に付け、探求を深めようとします。そうした知的好奇心は、科学の枠を超えて、全ての学びへの意欲をかきたてる力を育みます。

POINT2 勇気をもって新しいことに挑戦する

科学を通して、失敗してもいいから勇気をもって、新しいことに挑戦する子どもたちを育てます。

POINT3 想像力を育む

実験や観察など、探求を深める活動では、五感で感じる活動であると言えるでしょう。見る、ふれるなど五感と言われる直接的な体験を磨き、自然を把握する能力、つまり想像力を育みます。

コラムCOLUMN

児童の探求心を育てるために利晶小が工夫していること?

数ある実験の中で、子どもたちの反応が最も大きいのは、変化が目に見える化学分野の実験です。

子どもたちは、驚きだけでは終わらず、「なぜ、こうなったのか?」と考察をめぐらせることが大切です。実験の授業は、そうした思考力を伸ばせるように、組み立てています。

実際の授業で出される課題

- 卵の実験(ボイルシャルルの法則)

- 空気と水の関係

- 水蒸気を利用したポップコーンづくり

教員からのメッセージMESSAGE

6年間の

RISHOサイエンスCLASS

1年

空気をとじこめよう

1年生では、身近なものを使って、空気を利用したおもちゃで遊びます。目に見えない空気を感じたり、気付きます。自然の不思議さに気付くという、1年生がワクワクするような面白い活動です。

2年

風とゴムのちからのはたらき

2年生では、風やゴムのはたらきを学びます。風やゴムのパワーを感じたり、比較したり、その力を数値化する活動へ続きます。

3年

空気と水の性質

とじこめられた空気には、どんな力があるだろう?

1年生で学んだ空気→風→とじこめられた空気と、子どもたちの空気への「調べたい」という思いが続いていきます。目に見えない空気の謎に迫ります。

5年

水のすがたと温度

水を熱すると水蒸気に変化します。フラスコ内の水を沸騰させ、多量の水蒸気が…。ところが思うほどに泡が出ません。それどころか、火を消したとたん…驚きの実験結果に!!

6年

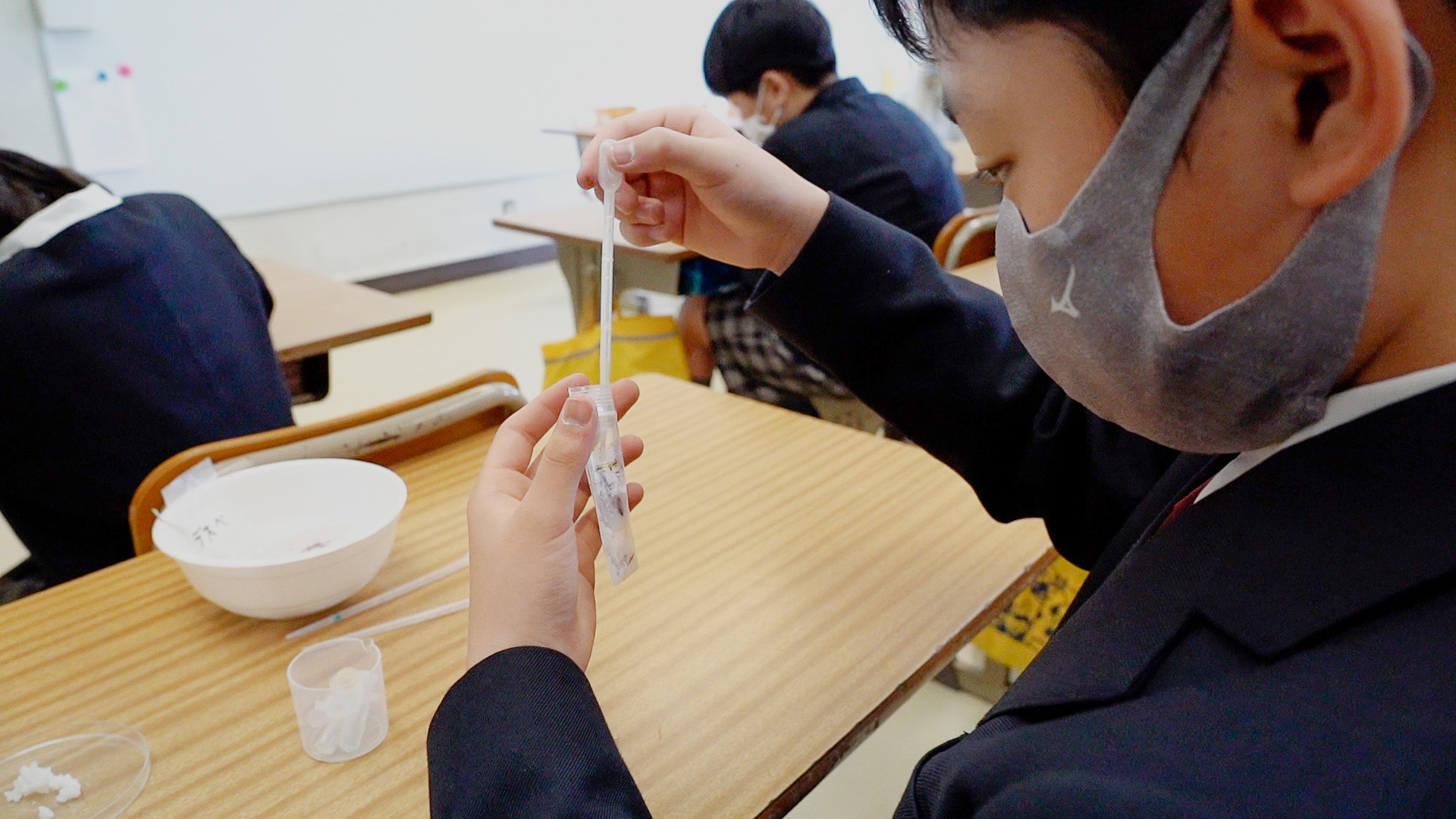

食べ物のゆくえ

食べ物は口の中で、どのように変化するのだろうか?ご飯を食べた時に感じる甘み…。だ液によって、ご飯に含まれるデンプンは、どのように反応するのか?実験では、ダイコンおろしの搾り汁を使って、人間のからだのはたらきの謎に迫ります。

まとめ

6年間の学びを活かして身近な

現象に迫る(お楽しみ実験)

現象に迫る(お楽しみ実験)

・固体が液体に変化!!

・融解熱・溶解熱を利用して・・。

・水蒸気の爆発力を体験しよう!!